設備管理(ビルメン)は、建物の安全性と快適性を維持する重要な仕事です。

24時間体制での管理やさまざまな設備の点検など、慣れが必要な業務もあります。しかし、経験を積むと専門性が高まっていくため、社会に欠かせない技術者に成長できます。

実際に働いている人からは「思っていた以上に大変」「こんなにきつい仕事だと知らなかった」といった声も聞かれます。

しかし、資格の取得と必要な知識やスキルを身につければ、仕事・収入面それぞれで満足できる安定した職業です。

この記事では、設備管理(ビルメン)の具体的な仕事内容をはじめ、きついと言われる原因、向いている人の特徴、改善策を詳しく解説します。

設備管理の仕事に興味をもっている方や、現在働いていて悩みを抱える方はぜひ最後までお読みください。

目次

設備管理(ビルメン)とは

設備管理(ビルメン)とは、建物内の電気、空調、給排水、消防設備など、あらゆる設備の保守点検や修理を担当する専門職です。利用者が安全かつ快適に施設を使用できるよう、24時間体制で維持管理を行います。

業務内容は施設の規模や種類によって異なりますが、定期点検や清掃、突発的なトラブル対応まで、幅広い業務をこなすのが一般的です。

近年では、省エネや環境負荷低減の観点からも重要性が増しており、設備の効率的な運用や改善提案などが求められています。

また、建物の老朽化対策や防災面での役割も担っており、社会インフラの維持に欠かせない存在です。

設備管理(ビルメン)の仕事内容

設備管理(ビルメン)の仕事は、建物や施設の機能を総合的に維持する役割を担っています。主な仕事内容は以下のとおりです。

- 施設の清掃

- 施設・設備のメンテナンス

- 検査確認のチェック

- 設備トラブルの対応

- クライアントへの対応

仕事には専門知識と技術が必要なものもあれば、そうでないものもあります。ここでは、5つの仕事内容を詳しく解説します。

施設の清掃

施設の清掃業務は建物の美観維持だけでなく、設備の寿命を長くする役割を果たします。業務は大きく分けると3つあります。

- 床や壁面の日常清掃

- 空調フィルターの清掃

- 排水溝の洗浄

機械室や電気室といった設備スペースは、ホコリや汚れが機器の故障につながる可能性があるため、定期的な清掃が欠かせません。また、衛生管理の観点から、消毒や殺菌作業も行います。

施設の清掃は設備の状態を目視点検できるため、不具合の早期発見にもつながるのが特長です。作業時は安全を配慮し、利用者の妨げにならないよう時間帯を考慮して実施します。

施設・設備のメンテナンス

施設・設備のメンテナンスは、予防保全と事後保全の両面から実施します。機器の動作確認や部品の摩耗状態をチェックし、必要に応じて交換や調整を行うのが一般的です。

施設や設備別のメンテナンス内容は、以下のとおりです。

| 施設・設備 | メンテナンス内容 |

| 電気設備 | 配電盤の点検 照明器具の交換 |

| 空調設備 | 温度や湿度の調整 フィルター清掃 |

| 給排水設備 | 配管の漏水チェック ポンプの動作確認 |

| 消防設備 | 消火器や火災報知器の点検 |

作業時は安全基準を厳守し、専門知識と技術を活かして適切な処置を施します。

修理履歴や点検データは細かく記録し、将来の保全計画に活用するケースが多いです。

検査確認のチェック

設備の検査チェックは、建物の安全性と機能性を維持するための基本業務です。日常点検をはじめ、法定点検、定期点検、自主点検の4種類から構成されています。

日常点検では建物内を巡回し、各設備の稼働状況や異常の有無を目視とデータで確認します。

チェックおよび記録する数値は、以下のとおりです。

- 電気系統の電圧や電流値

- 空調システムの温湿度

- 給排水設備の水圧や水質

法定点検では決められた期間内に実施し、不適合箇所があれば速やかに是正措置を講じます。

定期点検は法定点検に加えて、建築基準法に基づく点検なども含まれます。専門家や有資格者によって実施されるケースが多いです。

自主点検は法律で定められたものではなく、企業や組織が自主的に行う点検です。工場設備などでよく実施されます。

点検結果は正確に記録し、設備の劣化状況や補修履歴を管理します。これらのデータは修繕計画の立案や予算策定の基礎資料となるため、効率的な設備運用に役立てられます。

設備トラブルの対応

設備トラブルへの対応は、状況判断と迅速な行動が求められます。突発的な設備の故障や不具合が発生した際は、原因を特定し、適切な応急処置を施さなければなりません。

エレベーターの停止や空調の異常、漏電や漏水など、緊急性の高い事態では迅速な初期対応が必要です。

利用者の安全確保を最優先に、必要に応じて設備の使用制限や避難誘導を実施します。専門業者による修理が必要な場合は状況を的確に説明し、復旧までの代替措置を講じます。

トラブル発生時は、冷静な判断力とコミュニケーション能力が試されるといえるでしょう。

クライアントへの対応

クライアントへの対応では、専門的な説明と丁寧な対応が必要です。設備の不具合や修繕の必要性をわかりやすく説明し、改善策を提案します。

定期的な報告会では、点検結果や修繕履歴を報告し、中長期的な設備保全計画についても協議します。予算に関する相談や工事の日程調整など、施設管理者と密接した連携も必要です。

利用者からの問い合わせや苦情にも適切に対応し、快適な施設環境の維持に努めます。コミュニケーションを通じて信頼関係を構築していくのがポイントです。

クライアントへの誠意ある対応は、スムーズな業務遂行を目指すために欠かせません。

設備管理(ビルメン)の職種

設備管理の職種は、大きく分けると3つあります。

- ビルの設備管理

- 工場の設備管理

- 水処理場の設備管理

設備管理は建物や施設の種類によって、業務内容や必要なスキルが異なります。ここでは、3つの職種を詳しく解説します。

ビルの設備管理

ビルの設備管理では、入居者や来館者の快適性と安全性の確保を最優先します。主な管理業務は以下のとおりです。

- 空調設備の温度管理

- 換気システムの点検

- エレベーターやエスカレーターの保守

- 電気設備の点検な

- 防犯カメラや入退室管理システムなどのセキュリティ設備の運用

省エネルギー対策として、設備の運転時間の最適化や効率的な運用方法の提案も行います。

また、テナントからの要望や苦情への対応力も求められるため、コミュニケーション能力が必要です。

工場の設備管理

工場の設備管理は生産活動に直結するため、高い専門性と責任が要求されます。主な設備の保守管理は以下のとおりです。

- 製造ラインの機械設備や制御システム

- 電力設備

- 圧縮空気

- 工業用水

設備の故障は生産停止につながるため、予防保全と迅速な故障対応が欠かせません。作業環境の安全確保や環境負荷の低減にも配慮が必要です。

また、生産計画に合わせた設備点検のスケジュール調整や、設備更新時の工事管理なども担当します。

工場の設備管理では、技術の進歩に対応した知識の更新も必要です。

水処理場の設備管理

水処理場の設備管理は、地域の生活インフラを支える重要な役割を担います。浄水場や下水処理場では、ポンプ設備や配管系統、制御システムなど多岐にわたる設備の管理が必要です。

水質検査や水量管理、薬品注入設備の点検では、専門知識と技術が求められます。

また、自然災害時の緊急対応や設備の復旧作業も欠かせない業務です。24時間365日の安定稼働が求められるため、シフト勤務による継続的な監視体制を取ります。

水処理上の設備管理では、環境保全への意識を高く持つ必要があります。

設備管理(ビルメン)の仕事がきついと言われる原因

設備管理(ビルメン)の仕事は、24時間体制での管理が必要です。そのため、仕事がきついと言われる側面もあります。

主な原因は5つです。

- 生活が不規則になりやすい

- 雑用が多くなる場合がある

- 覚えることが多い

- リスクを伴う場合がある

- トラブルやクレームの対応が大変

- 年収が低い

- 一定のコミュニケーション能力が必要

ここでは、仕事がきついと言われる原因をそれぞれ解説します。

生活が不規則になりやすい

設備管理(ビルメン)は、シフト勤務が基本です。

日勤・夜勤・宿直を組み合わせた勤務体系のため、生活リズムが一定せず、身体への負担が大きくなります。

しかし、夜勤後は十分な休息時間が確保されているケースがほとんどです。多くの企業では、労働時間の管理を徹底しています。

また、緊急トラブル対応も交代制で行うため、特定の個人に負担が集中するケースは少なくなっています。

生活リズムの調整は経験を積むことで、上手くなっていきます。慣れないうちは、仕事がきついと感じやすいでしょう。

雑用が多くなる場合がある

設備管理(ビルメン)の現場では、本来の業務に加えて雑務も発生します。施設の清掃や簡単な修繕、荷物の移動など、幅広い業務を担当しなければなりません。

小規模な施設になると、人員が限られているため、1人で多くの役割を担うケースもあります。

季節による業務も多く、夏場の草刈りや冬場の除雪作業なども任される場合もあります。

雑用が多くなるほど、仕事がきついと感じやすくなるはずです。しかし、すべての現場が雑務に追われるわけではありません。条件の良い職場を選べば、雑用にストレスを抱く心配はなくなるでしょう。

覚えることが多い

設備管理(ビルメン)には、幅広い知識と技術が必要です。電気・機械・空調・給排水など、各設備の仕組みや保守点検方法を理解しなければなりません。

法令で定められた点検項目や安全基準も把握する必要があり、関連する資格の取得も求められます。

また、施設ごとに設備の種類や管理方法が異なるため、配属先が変わるたびに新しい知識の習得が必要です。

技術の進歩に伴う新しい設備の導入も多く、継続的な学習も欠かせません。学習意欲がない人からすると、仕事がきついと感じてしまうでしょう。

しかし、新しい知識や技術の習得は、キャリアアップの大きなチャンスです。研修制度を充実させている企業もあるため、先輩社員からのサポートによって着実にスキルアップを図れます。

さらに、資格取得支援制度を設けている企業は多いです。

リスクを伴う場合がある

設備管理(ビルメン)の仕事がきついと言われる原因は、業務にさまざまなリスクが伴うためです。高所での作業や重量物の運搬、電気設備の点検など、安全対策は常に取らなければなりません。

特に、電気関連の作業では感電事故のリスクがあるため、細心の注意が必要です。

また、化学薬品を扱う場面や高温・低温の環境下での作業も発生します。災害時や緊急事態では、二次災害の防止に留意しながら対応しなければなりません。

これらのリスクへの対応は、精神的な負担が大きいです。常に緊張感をもって業務に当たらなければならない実情は、仕事がきついと言われる原因につながっています。

ただし、仕事の難易度は担当設備によって大きく異なります。働きやすい職場は確実に存在するので、ニーズに合った企業に就けば、リスクを伴う課題は解消できるでしょう。

トラブルやクレームの対応が大変

設備の不具合は、施設利用者に直接的な影響を及ぼします。したがって、設備管理(ビルメン)の仕事をしている以上、クレーム対応は避けられません。

空調の故障や停電、水漏れなどのトラブルが発生すると、複数の利用者から同時に苦情が寄せられる可能性が高いです。

緊急性の高い問題では迅速な対応が求められ、復旧までの代替措置も検討しなければなりません。また、専門的な内容をわかりやすく説明する必要があるため、コミュニケーションの難しさを感じるシーンも多くあるでしょう。

トラブルやクレーム対応でのストレスを軽減したい場合は、仕事内容や環境を事前に把握しておくべきです。対応が必要な件数は設備によって大きく異なるため、スムーズに働ける職場を選びましょう。

年収が低い

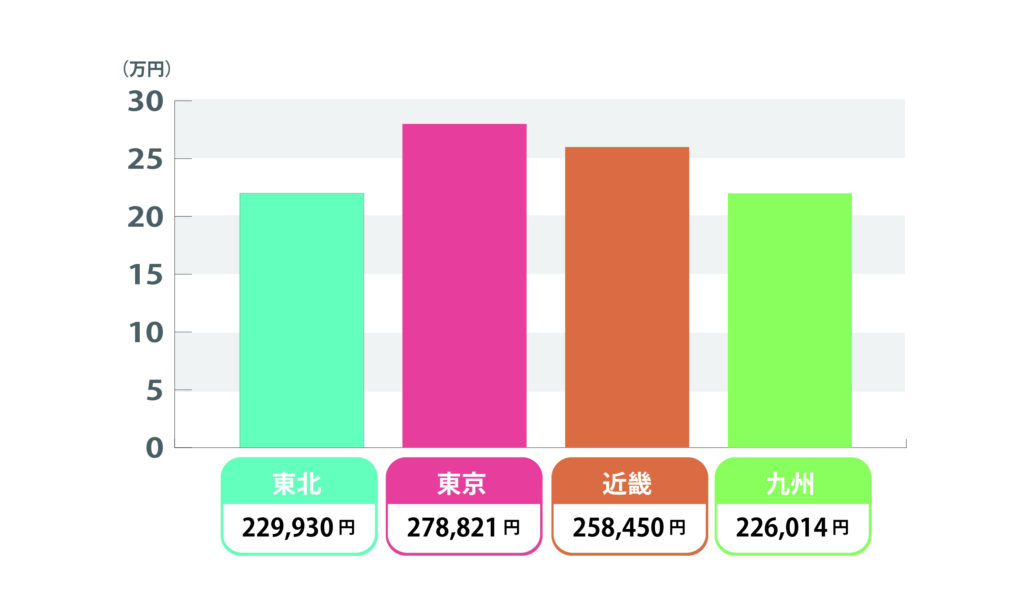

設備管理(ビルメン)の初任給は、24万円ほどです。他業種と比較すると低めの水準にあるため、仕事がきついと言われる原因に直結しています。

ただし、経験年数が長い有資格者は年収が高いです。

夜勤手当や資格手当はありますが、基本給自体が高くないため、生活設計に不安を感じる人は少なくありません。

しかし、設備管理(ビルメン)は、経験と資格を積み重ねることで収入アップが見込める職種です。特に、ビルメン4点セットなどの必要性の高い資格を取得すれば、専門性が評価され、より高い待遇を得られる可能性が広がります。

また、技術者としてのキャリアパスも明確で、将来的な収入の見通しを立てやすいです。

Prime Careerでは、20代未経験で年収400万円以上での転職実績もあります。年収が高い設備管理の仕事を探している方は、ぜひご活用ください。

一定のコミュニケーション能力が必要

設備管理(ビルメン)では、多くの関係者との連携が必要です。管理者への報告や提案、利用者からの問い合わせ対応、業者との打ち合わせなど、日常的にコミュニケーションの機会があります。

夜勤や宿直では限られた人数で長時間を一緒に過ごすため、良好な人間関係の維持が必要です。

また、緊急時には的確な情報伝達と指示が求められるため、コミュニケーションの質が業務の成否を左右します。

かといって、高いコミュニケーション能力が必要なわけではありません。重要な情報をしっかりと伝えられれば、無理なく働けます

設備管理(ビルメン)の中で仕事がきつい職場

設備管理(ビルメン)の中で仕事がきついと言われている職場は4つあります。

- 工場

- 病院

- ホテル

- 商業施設

設備管理(ビルメン)で快適に働くためには、それぞれの職場特性を理解し、自身の適性に合った環境を選ぶ必要があります。

ここでは、仕事がきついと言われる4つの職場を詳しく解説します。

工場

工場の設備管理では、生産設備の故障が製造ラインの停止につながります。ひとつのミスが、企業の大きな損失になる可能性が高いです。

機械設備も専門性が高く、保守点検には幅広い知識と技術が欠かせません。また、高圧電気や危険物を扱うシーンが多く、安全管理に細心の注意を払う必要があります。

このように工場の設備管理は、製造ラインを支える重要な役割を担います。しかし、高度な専門知識を活かせる場面が多く、技術者として大きく成長できる環境です。

加えて、予防保全の実施により、トラブルを未然に防ぐスキルも身につきます。チーム制での作業が多いため、経験豊富な先輩から実践的な技術を学べる機会も豊富です。

病院

病院の設備管理は人命に関わっています。空調や医療ガス、非常用電源など、常に完璧な稼働状態の維持が必要です。

手術室や集中治療室では、わずかな不具合も許されません。

感染対策も厳重で、清潔な環境維持に細心の注意を払います。また、24時間体制での監視が必要なため、夜勤や休日出勤が多くなる場合もあります。

病院の設備管理は、人命に関わる重要な仕事です。だからこそ、高い専門性と誇りを持って働ける職場といえます。

さらに、チーム制での管理体制が整っているため、責任は分散されているのが一般的です。

最新の医療設備に携われる点は、技術者として常に最先端の知識を習得できる魅力的な環境といえるでしょう。

ホテル

ホテルの設備管理は、顧客サービスに直結する業務です。空調や給湯、エレベーター、照明など、さまざまな設備を常に最適な状態に保つ必要があります。

チェックイン・アウトの時間帯は特に忙しく、客室の設備不具合には迅速な対応が求められます。

また、季節による設備切り替えや、宴会場などの特殊設備の管理も担当しなければなりません。深夜のトラブル対応も多く、接客マナーも求められます。

ホテルの設備管理はタイトになるシーンもありますが、ビルメンの経験値を大きく増やせる仕事です。設備の知識と対応力が養われるでしょう。

商業施設

商業施設の設備管理は、多数の利用者への対応が課題です。空調や照明、エスカレーターなど、快適な買い物環境を維持するための設備管理を行う必要があります。

営業時間中のトラブルは迅速な対応が必須になるほか、利用者の安全確保も欠かせません。

また、テナントからの要望や苦情への対応も多く、コミュニケーション能力が試されます。

深夜のメンテナンス作業やイベント時の特別対応なども発生するため、業務の負担は大きくなりやすいです。しかし、多様な設備を総合的に管理することで、専門性を幅広く高められます。

専門知識をわかりやすく説明できるスキルや、経験豊富な同僚からさまざまなノウハウを学べるでしょう。さらに、仕事の成果が認められれば、テナントや来店客からの感謝のされる機会が多いです。

その結果、設備管理(ビルメン)の大きなモチベーションにつながります。

設備管理(ビルメン)でのキャリアアップと技術向上のポイント

設備管理(ビルメン)の仕事がきついと感じたときは、視点を変えてキャリアアップと技術向上を目指すにはどうすべきかに注目しましょう。

主なポイントは以下のとおりです。

- 経験を重ねていく

- 仕事に慣れる

- 良い条件の企業に転職する

- 資格取得を目指す

- 設備管理(ビルメン)のメリットを考えてみる

業務に慣れるのはもちろん、必要な資格取得や技術習得を計画的に進めていけば、仕事への耐性と自信が深まります。

ここでは、キャリアアップと技術向上のポイントを5つ解説します。

経験を重ねていく

経験の蓄積は、業務の効率化と負担の軽減につながります。設備の特性や不具合のパターンを把握すれば、予防保全や迅速な対応ができるようになります。

また、過去のトラブル事例から学ぶことで、問題解決のスキルも向上するでしょう。

日々の業務記録を丁寧につけ、ノウハウを蓄積していく姿勢も重要です。ベテラン社員からのアドバイスや指導を積極的に受け、実践的な知識を身につけると、仕事へのつらさや不安は軽減されていきます。

仕事に慣れる

業務に慣れると、効率的な作業ができるようになります。

たとえば、設備の点検ルートや作業手順の最適化や、無駄な動きの排除です。

また、シフト勤務にも体が順応し、生活リズムが整っていきます。必要な道具や部品の準備もスムーズになり、緊急時の対応にも合わせられるようになります。

設備管理(ビルメン)の仕事は、慣れるまではきついと感じるでしょう。しかし、経験を重ねていけば、負担は徐々に軽減されていきます。

ただし、慣れによる油断は禁物です。安全確認は怠らないよう注意してください。

良い条件の企業に転職する

設備管理(ビルメン)の仕事がきつい場合は、良い待遇や環境を求めて転職するのも効果的です。設備管理の経験者は需要が高いため、専門性を活かした転職ができます。

給与水準や福利厚生、勤務シフトの配慮など、条件は企業によって大きく異なります。管理する設備の種類や規模、業務の範囲なども同様です。

転職を考える際は希望する条件を明確にし、企業のリサーチを入念に行いましょう。

良い条件の企業に転職できれば、仕事がきついとストレスを溜め込む毎日から解放されます。

資格取得を目指す

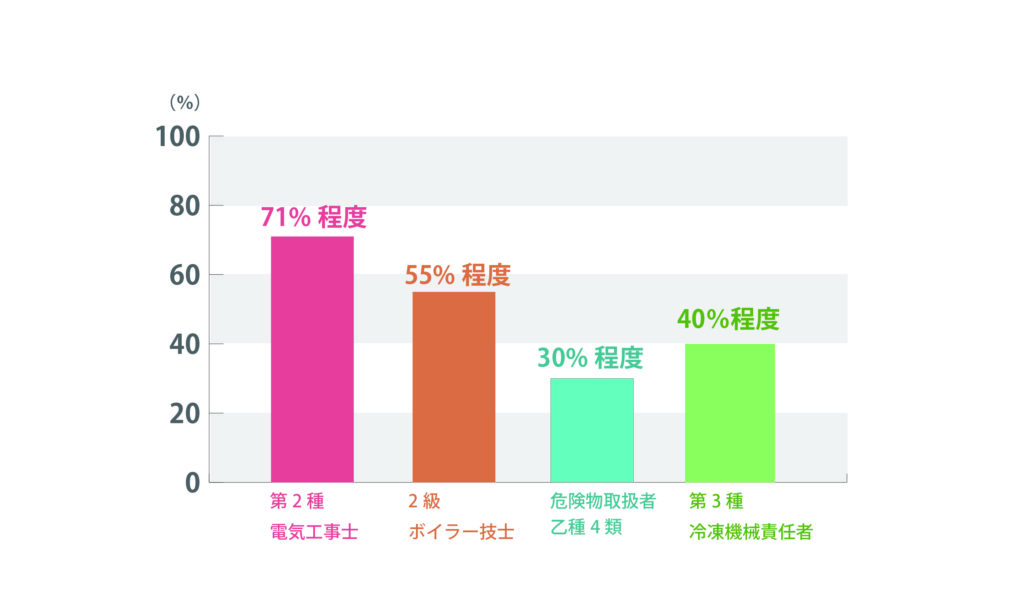

資格取得は設備管理(ビルメン)業務の幅を広げるだけでなく、収入アップにもつながります。電気工事士や危険物取扱者、ボイラー技士など、設備管理に関連する資格の取得を目指しましょう。

特に、ビルメン4点セットと呼ばれる資格は、需要が高いです。

- 第2種電気工事士

- 2級ボイラー技士

- 危険物取扱者乙種4類

- 第3種冷凍機械責任者

合格率は平均すると50%ほどです。

引用元①:令和6年度第二種電気工事士上期技能試験の結果について|一般財団法人 電気技術者試験センター

引用元②:統計|公益財団法人 安全衛生技術試験協会

引用元③:静岡県危険物安全協会連合会

ビルメン4点セットは、全体的に見ると難易度が高すぎるわけではありません。市販のテキストや過去問題集を使用して適切に学習すれば、合格を十分に狙えるレベルです。

設備管理(ビルメン)に関連する資格の保有は、資格手当の支給や昇給につながる企業も多く、キャリアアップには欠かせません。学習時間を確保し、取得するための現実的な計画を立てましょう。

設備管理(ビルメン)のメリットを考えてみる

設備管理(ビルメン)の仕事はきつい面がある一方で、魅力的な部分もあります。

安定した雇用、技術を活かせるやりがい、資格取得によるキャリアアップができる点は、長期的に見ると大きなメリットといえるでしょう。

また、施設や設備を守ることで、社会に貢献できる職種でもあります。日々の業務で得られる達成感や、問題解決による成長実感も魅力です。

自身の価値観や目標に照らし合わせ、仕事の意義を見直せば、モチベーションの維持につながります。

設備管理(ビルメン)のメリット

設備管理(ビルメン)には、独自のメリットがいくつかあります。

- 仕事が安定している

- 体力を使うシーンが少ない

- 休みが多い

- 残業が少ない

- ノルマや納期に追われる心配がない

設備管理の経験は、関連業界への転職時にも有利に働きます。それぞれのメリットを把握して、理解を深めてみてください。

仕事が安定している

設備管理は、建物や施設の維持に欠かせない職種です。景気変動の影響を受けにくく、長期的な雇用が期待できます。

特に、大規模施設や公共施設では、安定した業務量が確保されているケースが多いです。

また、建物の高度化や省エネルギー化に伴い、専門的な管理の需要は増加傾向にあります。技術革新への対応は必要ですが、基本的な管理業務は継続的に存在します。

体力を使うシーンが少ない

設備管理(ビルメン)の主な業務は、機器の点検や監視、データ確認が中心です。重量物の運搬や危険作業は専門業者が担当するケースが多いため、体力を使うシーンはほとんどありません。

巡回点検では効率的なルートを設定すれば、身体的な負荷を軽減できます。また、多くの作業が室内で行われるため、厳しい気象条件にさらされるケースが少ないです。

ただし、緊急時の対応や特殊な作業では、体力を要するシーンもあります。

休みが多い

設備管理(ビルメン)の勤務体系は、シフト制がほとんどです。したがって、まとまった休暇が取得しやすいメリットがあります。

夜勤明けの休暇や週休2日制の導入も一般的で、プライベートな時間を確保しやすい環境です。

また、年次有給休暇の取得率も高く、長期休暇の計画も立てやすいといえるでしょう。シフトの調整も可能な場合が多く、個人の予定に合わせた勤務調整ができます。

残業が少ない

設備管理(ビルメン)は、計画的な業務遂行が基本になるため、残業は少ない傾向にあります。定期点検や日常管理に関しては、決められた時間内で完了するよう業務が組まれているのが一般的です。

また、シフト制による人員配置で、業務の継続性が保たれているため、特定の個人に負担が集中するケースも避けられます。

設備管理(ビルメン)は緊急対応時を除き、基本的な勤務時間で業務を終えられるのがメリットです。

ノルマや納期に追われる心配がない

設備管理(ビルメン)は、営業目標や売上ノルマなどの数値目標に追われる心配がありません。定められた基準に従って、業務を遂行するだけです。

また、突発的なトラブル対応を除けば、時間に追われる作業もありません。

業務の質を重視する環境でも、過度なプレッシャーを感じずに働けます。精神的な負担を軽減できるため、長期的なキャリア形成にはプラスになるはずです。

設備管理(ビルメン)が向いている人

設備管理(ビルメン)が向いている人は、大きく分けると4タイプです。

- 機械設備に対して理解がある

- コミュニケーション能力がある

- トラブルに対応する能力がある

- キャリアビジョンを描ける

ビルメンに興味がある方、同じ業界からの転職を考えている方は、あらためて適正があるかチェックしてみてください。

機械設備に対して理解ある

機械設備への理解は、設備管理(ビルメン)の基本です。空調システムや電気設備、給排水設備など、さまざまな機器の構造や動作原理を理解する必要があります。

故障や不具合が発生した際には、原因を論理的に推測し、適切な対処方法を判断できる人材であるべきです。

日々の点検でも、異常の予兆を見逃さない観察力と、データの変化から問題を察知する分析力が求められます。

コミュニケーション能力がある

設備管理(ビルメン)では、さまざまな立場の人とのコミュニケーションが欠かせません。

施設管理者への報告や提案、利用者からの問い合わせ対応、協力業者との作業調整など、日常的に多くの対話が発生します。

必要なスキルは、専門的な内容をわかりやすく説明する能力と、クレーム対応時の適切な言葉遣いです。

チームでの作業も多いため、同僚との情報共有や連携もスムーズに行う必要があります。

トラブルに対応する能力がある

トラブルへの対応力は、設備管理者が持つべきスキルのひとつです。機器の故障や設備の不具合が発生した際には、冷静な状況判断と迅速な初期対応をしなければなりません。

問題の優先順位を見極め、限られた時間と資源の中で最適な解決策を導き出す判断力が必要です。

予期せぬ事態でもパニックにならず、安全を第一に考えながら適切に行動できる精神力も必要になるでしょう。

キャリアビジョンを描ける

設備管理(ビルメン)は、確かな技術を身につけたい人にとって、理想的な職種です。経験とともに専門性が高まり、資格取得によってステップアップもできます。

また、設備管理の技術は、建築・エネルギー管理・環境技術など、関連分野への発展可能性も豊富です。長期的なキャリアプランを描きながら、着実に成長できる職種といえます。

設備管理は手に職を付けられる、ずっと続けられる職業です。

まとめ

設備管理(ビルメン)の仕事はきつい面を持っていますが、確かな技術と知識を身につけられる、やりがいのある職種です。

24時間体制での勤務や覚えることが多い点などは、慣れが必要です。しかし、充実した研修制度や資格取得支援により、キャリアアップを着実に目指せます。

また、社会インフラを支える重要な仕事として、長期的な雇用安定性も魅力です。技術者としての専門性を高めながら、自身の成長とワークライフバランスの両立を実現できる職種といえます。

設備管理は手に職を付けられるほか、ずっと続けられる職業なのでおすすめです。